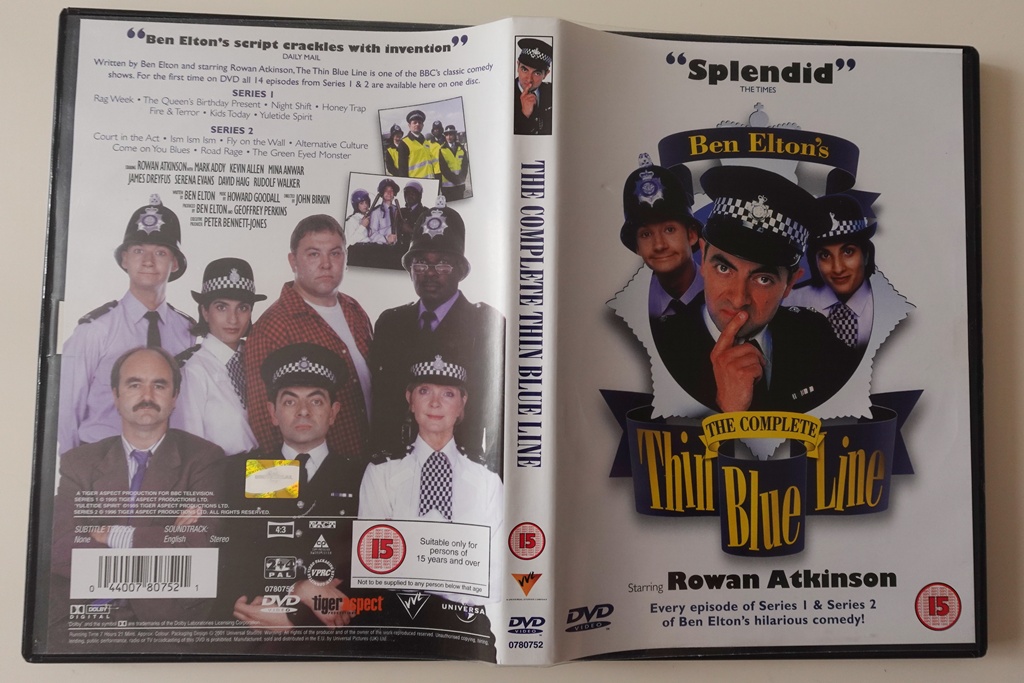

「The Thin Blue Line(シン・ブルー・ライン)」は、イギリスのシットコム(1995~1996年)。

日本では「Mr.ビーン」でおなじみのローワン・アトキンソン主演。イギリスの架空の町ガスフォース(Gasforth)の警察署が舞台で、真面目・古風・融通の利かないレイモンド・ファウラー警部(ローワン・アトキンソン)の制服警官の部署と、制服組を馬鹿にして威張り散らすグリム警部(デイヴィッド・ヘイグ)が率いる刑事部門のライバル関係や、署内での官僚主義、騒動がユーモラスに描かれます。

1990年代のイギリス社会の警察文化や、イギリスらしい案件も登場。下ネタも多いですが、キャスト全員の演技や掛け合いも素晴らしく、台詞の言葉遊びが楽しいコメディだと思います。

キャストは、ローワン・アトキンソン、ジェームズ・ドレイファス、セレナ・エヴァンス、デイヴィッド・ヘイグ、ケビン・アレン、マーク・アディ。

脚本は「ブラックアダー」「Mr.ビーン」「Upstart Crow」を手がけたベン・エルトンです。オープニングテーマはハワード・グッドオールによるもの。彼はローワン・アトキンソンとリチャード・カーチスとオックスフォード大学時代の友人。他には「レッド・ドワーフ号」「ブラックアダー」シリーズ、「Mr. ビーン」「The Vicar of Dibley」「Not the Nine O’Clock News」の音楽を手がけています。

「The Thin Blue Line」の登場人物・キャスト

レイモンド・ファウラー警部(ローワン・アトキンソン)

生真面目で古風な彼は、警察の在り方や規則、警官としてあるべき姿についてしか考えていないような警部。女王陛下(エリザベス女王)の警察で勤務しているという自覚が強く、オフィスにも女王の肖像画を掲げています。古風ではあるけれど、機転を利かせて署内の問題を解決したり、何が起こっているかに気づかず結果的に問題を解決することもあります。

グリム警部はファウラーチームをいつも馬鹿にしていますが、マイペースなファウラー警部は意に介しません。グリム警部がなにか言葉を並べて熱弁すれば、彼の話す文法を冷静に指摘します。また、本人はいたって真面目に話しているつもりでも、実はそれが下ネタになっており、本人も気づかないうちにダブルミーニングで別の意味として通っていることもしばしば。

バツイチのファウラー警部には前妻との間にビルという息子がおり(1回だけ登場)、現在は恋人のパトリシア・ドーキンス巡査部長(セレナ・エヴァンス)と10年間同棲しています。

朝の会議では、「スリというのは泥棒であり、チャールズ・ディケンズのミュージカル「オリバー」のような大きな帽子をかぶった赤い頬っぺの子供たちをイメージしないように」と真面目な顔をして講釈することもあれば、移民を迎え入れるためのチェックとして、(なぜか)火星人の役をしたりする。そして火星人役が上手い笑。

グッディ巡査が、ファウラー警部とハビブ巡査へのクリスマスプレゼントを間違えてしまったとき、ファウラー警部の下着を見て慌てる様子、グッディ巡査にその意図を問いただす様子、結局、その下着をパトリシアへのプレゼントにしようと、ハビブ巡査に「君のロッカーにある下着をくれ」と遠回しに頼む様子(笑)など、ローワン・アトキンソンは、こういった演技が秀逸。

「Mr.ビーン」の印象が強い人は、台詞が多いローワン・アトキンソンに驚くかもしれません。イギリスではよくしゃべるローワン・アトキンソンは普通で、個人的には「ブラックアダー」が好きです。ファウラー警部役でもキャラクターを完璧に演じきっており、彼以外にはこの役は無理なのではと思います。他にも「ジョニー・イングリッシュ」「フォー・ウェディング」「ラブ・アクチュアリー」など多数の作品に出演(リチャード・カーチス作品が多い)、誰を演じても面白くなってしまう天性の演技力だと思います。

デレク・グリム警部(デヴィッド・ヘイグ)

ガスフォース警察署のCID(犯罪捜査班)を率いるグリム警部は、CIDは制服警官よりも優れていると考え、アメリカの刑事ドラマのように事件を解決したいタイプ。「ふざける(fannying about)のは嫌だ」がお決まりの台詞。

ファウラー警部に何かを訴えたり熱弁するときは、言葉を並べてまくし立てます。たまに見事な長文になり、そんなときには視聴者の拍手が起こることも笑。「hoity-toity(気取った)」という言葉も毎回のように登場し、少し意味不明なセリフなのが面白いポイント。また、結婚20年になる妻のティナに対するストレスを署内で激しい口調で述べることも。

秘密結社のロッジに入る決心をしたグリム警部は、ボイル警部から入団の儀式には七面鳥のお尻にキスをする必要があると言われ、署内で練習。そして、不可解なイニシエーションの最中にファウラー警部とパトリシア巡査と出くわしてしまうくだりは必見です。

デヴィッド・ヘイグは「トゥー・ウィークス・ノーティス」「フォーウェディング」に出演しています。

パトリシア・ドーキンス巡査部長(セレナ・エヴァンス)

ファウラー警部の恋人で、10年間同棲しているのに恋人として盛り上がることがあまりなく、また彼女が理想とする夜の生活がほとんどないことにいら立ちを感じています。それでもファウラー警部のことが好きであり、また上司としても尊敬しているようです。

グリム警部がファウラー警部をちょんけちょんにけなしたとき、パトリシアが仕返しをするシーンが好きです。彼女はグリム警部に新しい窃盗事件について報告。しかしグリム警部は「そんなことは制服組がすることだ」と冷笑します。「わかりました」とパトリシアは、グリム警部に聞こえるように「今、グリム警部の家に強盗が入りました」と他の巡査に報告し、慌てて自宅に向かうグリム警部。パトリシアは「最近自分の手書きの文字を読み間違うのよね」と書類を眺めながらいうのです。

料理はあまり得意ではないようで、砂糖と塩を間違えたり、インスタントコーヒーを淹れたつもりがグレーヴィーだったりします。

セレナ・エヴァンスは、作家ジョージ・エリオットと遠い親戚関係にあたるとのこと。

ケヴィン・グッディ巡査(ジェームズ・ドレイファス)

制服組でイチオシなのがケビン・グッディ巡査(ジェームズ・ドレイファス)です。

単純なグッディ巡査は、朝の会議だけでなくさまざまな場面で勘違いしたり、理解できなかったり、騙されたり、早合点したり(ゲイのような動きをすることも多い)。彼の仕草は面白く表情も豊かなので笑わずにはいられません。

グッディ巡査が法廷に召喚されたとき、厳しい尋問に備えられるよう、ファウラー警部がリハーサルを行います。しかしその迫力に泣き出してしまうグッディ巡査がもう可愛くて面白くて何度も観てしまいました笑。結局はグッディ巡査が試作品の警察の制服を着ていたことから法廷は流れましたが、試作品のモデル役としてキャットウォークを歩く姿も笑えます。

彼はいつもポケットか警棒を入れる袋に「Marsbar」か「Curly Wurly」を入れているぐらいチョコレートが好き。あるとき、ロッカールームに箱買いした「Curly Wurly」の箱を、それはそれは嬉しそうにしまおうとしているところを見つかって慌てて逃げますが、その仕草も必見です笑。

彼は同僚のハビブ巡査が大好き。アジア系のハビブ巡査に差別的な言葉を浴びせた学生を殴ったりする一面もありますが、彼女に振り向いてもらおうとして空回りすることが多いです。

グッディ巡査を演じるジェームズ・ドレイファスは「ノッティングヒル」で書店のスタッフ「マーティン」役を演じていました。

マギー・ハビブ巡査(ミナ・アンワル)

南アジア系女性警官のマギー・ハビブ巡査は、ファウラー警部の制服組で紅一点の有能な部下。

ファウラー警部やグリム警部がハビブ巡査にちょっとした相談をすると、彼女はまず中年男性特有の健康に関する相談と勘違いしてアドバイスしてしまうことが多いです。また、グッディ巡査から気に入られていることを知りつつ、相手にしていません。

フランク・グラッドストーン巡査(ルドルフ・ウォーカー)

定年が近いトリニダード出身のフランク・グラッドストーン巡査は、のんびり仕事をしています。自分の経験から色々と無邪気に語ったり提案したりしますが、話がずれていたり下ネタになっていることが多いです。

ルドルフ・ウォーカーは長年、BBCのソープオペラ「EastEnders」に出演しています(Patrick Trueman役)。

クレイ巡査部長、ボイル巡査部長

グリム警部の下で、ロバート・クレイ巡査部長(ケビン・アレン、シリーズ1)、ゲイリー・ボイル巡査部長(マーク・アディ、シリーズ2)が登場。マーク・アディは「フル・モンティ」のデイブ役です。

おすすめのエピソード

The Queen’s Birthday Present

エリザベス女王の誕生日のために、きちんとプレゼントを用意するファウラー警部。

警部は、イギリスの警察署で勤務するということは女王陛下の警察の一員であるということ、それゆえ女王陛下は事実上の上司だと主張します。同僚や部下たちから少額の資金を集めようとしますが、誰も協力したがりません。それどころか、この日はパトリシアと交際を始めて10年目の記念日。彼女はお祝いをするつもりでいるのに、ファウラー警部は忘れている様子・・・。当然パトリシアは、ファウラー警部が準備しているプレゼントは自分へのものだと思います。

署内での同僚や部下たちとの会話もユーモラス。ホモセクシュアルのカップルについての話題に及ぶと、ハビブ巡査の「シャーロックとワトソンもおそらくそういう関係では?」という発言に、シャーロック・ホームズの熱心な読者であるファウラー警部はショックを隠せません。 「一緒に住んでいて、いつも一緒に行動するし、事件を解決していないときは何をしてるんですか?」という指摘に、ファウラー警部は「彼らはおしゃべりをしている。一緒にたばこを吸って、一緒に暖炉の火をつついているんだ!」とうろたえて答えます。ローワン・アトキンソン演技が本当にコミカル笑。

Rag Week

地元の大学生たちは「ラグ・ウィーク」と呼ばれる週に仮装をしてチャリティー募金を集めますが、羽目を外して警察の世話になる学生もも多く、制服組は対応の準備をしています。

パトリシアが休憩時間に銀行へ行くと、本物の銀行強盗事件が発生。急遽、現場に駆け付けるグリム警部とファウラー警部たち。ファウラー警部がピザの配達員に扮して銀行内に入りると、そこにいたのは動物のマスクをかぶった強盗たち。ファウラー警部は「また学生の悪ふざけか」と呆れ、彼らをたしなめて逮捕してしまいます。

警察だと素性を明かし「お前たちを逮捕する。10数えるうちにその銃をよこせ」というファウラー警部がなかなかかっこいいです。でも、「One. Two…」のカウントの仕方が「数えちゃってるけどいいのかな?」みたいで何回も観てしまいました笑。

Fly on the Wall

ある日、ガスフォース警察署にテレビ撮影が入ることが決定します。

「普段通りに」と言われているのに、撮影当日の朝、皆それぞれ若く美しく見えるように出勤してきます。ハビブ巡査の制服はミニスカートに、ボイル巡査部長はサングラスのスカした姿、グッディ巡査のヘルメットの下は金髪・・・。。グリム警部も普通を装って出勤してきたものの、頭にはかつらが笑。

テレビクルーが到着すると、グラッドストン巡査は子供の頃に褒められた歌を突然歌い出したり、ロッカールームで大興奮のグッディ巡査は、オーディションで「オズの魔法使い」の台詞を披露する子供の様子を、それはそれは大げさでキレのある動作で真似してファウラー警部に怒られたり・・・(必見です笑)。

Alternative Culture

配管トラブルが原因で、女性職員たちは男性用ロッカールームを共用することになり、いつものようにまた騒動が起こります。

朝、ロッカールームの前で順番を待つグリム警部は「ロッカールームを共用するなんて恥だ!Bootsの香水カウンターのようだ!(Bootsはイギリスの全国チェーンの薬局)」と通常営業て言葉を並べて熱弁します。まだ時間前なのに「もう時間だ!出ろ!」と怒鳴ります。出てきたパトリシアが朝の挨拶すると、「まだ朝だったのか?」と嫌味を言うので、ハビブ巡査も加わって「男性のトイレの使い方が汚い」と口論に。

グリム警部の「Women, all the same – Totally toiletarially territorial.(トイレに関して完全に縄張り意識が強い)」という皮肉がしゃれています。「toilet(トイレ)」を「territorially(縄張り意識的に)」のようにもじって言葉遊び(造語)になっており、単に「縄張り意識が強い」だけでなく「トイレに関して特に過剰に縄張り意識がある」 というユーモラスなニュアンスに。「t」が連続していることも響きの面白さを増していると思います。

また、グッディ巡査は、ボイル巡査部長から他の警察官たちとの勤務後の飲み会に誘われます。当時のイギリスでは「Licensing Act 1964」によりパブの深夜営業は禁止。グッディ巡査は法に触れるとして断るものの、気圧されて「行く」と返事をしてしまいます。

不安になった彼はハビブ巡査に相談。すると彼女はグッディ巡査がゲイであることをカミングアウトするのかと勘違いし、二人の会話はかみ合わないまま続いてしまいます。ハビブ巡査がバイセクシュアルのつもりで「Bi(バイ)」と言ったのに、彼女が親身に話してくれることに気をよくしたグッディ巡査は「Bye(バイ)」と足取り軽く去っていきます笑。

その後、ハビブ巡査がドラッグを所持していた妹をかばったため処分されそうになるものの、ファウラー警部の機転で解決します。この回はいくつかの伏線が回収されて面白いです。

グリム警部のお決まりの「ふざけるな」も登場しますが、今回は「No fannying about. And above all, no fannying about.(ふざけるな。そして何より、ふざけるな)」です笑。

おわりに「The thin blue line」の意味

「Thin Blue Line(細い青い線)」という表現は、もともと軍事的比喩の「Thin Red Line(細い赤い線)」から派生しているそうです。赤い線は1854年のクリミア戦争でスコットランド兵がロシア騎兵の突撃を耐えた防衛線であり、この比喩が警察に転用されたとのこと。青は警察の制服色を表し、この線があることで社会の秩序が保たれているとされます。犯罪や混乱から市民社会を守る警察の存在や役割を象徴した表現だそうです。